Paléoblog

Une rixe au jeu de paume (1557)

Du XVIe au milieu du XVIIe siècle suivant, le jeu de paume est un sport qui a provoqué un véritable engouement social. Ancêtre de notre tennis, il se jouait avec une raquette tendue de cordes (qui avait progressivement remplacé un battoir de bois) et une balle de cuir garnie d’une bourre de laine, l’esteuf. En ville, la courte paume se jouait dans des salles complètement fermées, d’environ 10 sur 25 mètres, aux murs peints en noir pour faire ressortir l’esteuf, blanchi à la farine.

La consultation d’archives

notariales urbaines du XVIe siècle, comme celles de Paris, révèle une activité

des maîtres esteufiers et des maîtres paumiers-raquettiers particulièrement

intense : les ventes et les baux de salles de jeu de paume y côtoient les

contrats d’association et les contrats d’apprentissage, l'ensemble constituant

une documentation presque aussi volumineuse que celles concernant les activités

de première nécessité, telles que la boulangerie ou la maçonnerie…

Les jeux de paume, lieux de plaisir,

accueillaient également en leurs murs des jeux d’argent plus ou moins licites.

Le terme de tripot, qui qualifiait à l’origine ces salles de sport, a ainsi

progressivement dérivé vers le sens que nous lui connaissons aujourd’hui. Outre

les archives notariales, les jeux de paume ont également beaucoup nourri les

archives judiciaires, de par les rixes et voies de fait qui s’y produisaient

inévitablement.

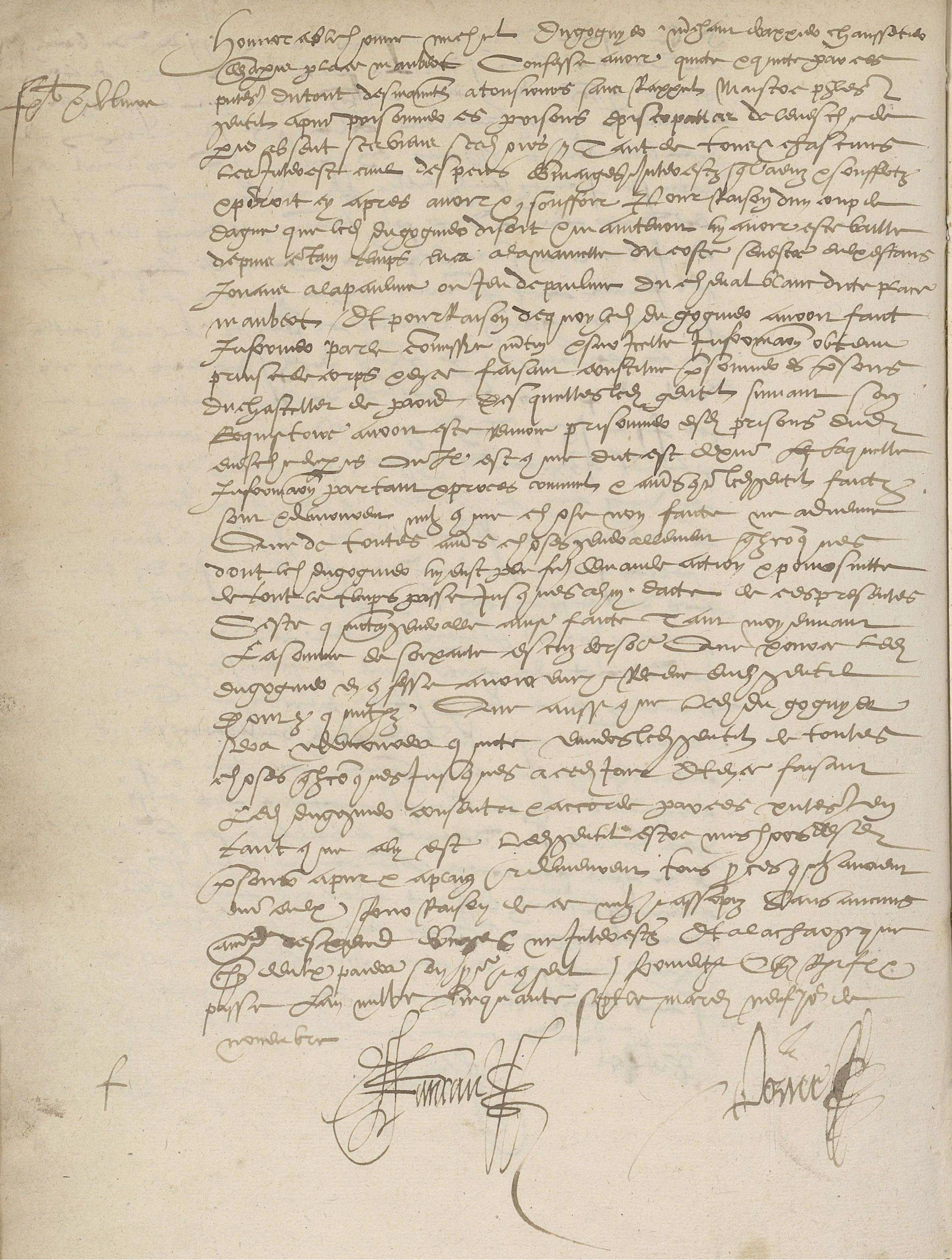

En voici un exemple en 1557 : deux Parisiens se querellent au jeu de paume du Cheval blanc, situé place Maubert, ce qui a pour effet que l’un d’eux est atteint à « la mamelle du costé senestre » d’un coup de dague. Le Châtelet de Paris est aussitôt saisi, un commissaire est nommé pour mener l’information, et l’agresseur est jeté en prison. Finalement, pour mettre un terme à une procédure criminelle risquant de s’éterniser et éviter d’importants frais de justice aux deux parties, celles-ci décident de transiger devant deux notaires parisiens : moyennant le paiement à l’agressé de la coquette somme de 60 écus d’or soleil, l’agresseur sera élargi (c’est-à-dire libéré) de prison, et les information et procès criminel seront considérés « nulz comme chose non faicte ne advenue ». Cette façon de mettre un terme à une procédure judiciaire par une transaction notariée était très fréquente sous l’Ancien Régime.

demourant à Paris, place Maubert, confesse avoir quicté et quicte par ces

presentes du tous dès mainctenant à tousjours sans rappel, maistre Philippes

GENTIL, à present prisonnier ès prisons episcopalles de l'evesché de

Paris, absent, ses biens, ses hoirs etc. tant de tous et chascuns

les interest civil, despens, dommages et interestz qu'il a euz et souffertz

et pourroit cy après avoir et souffrir, pour raison d'un coup de

dague que ledict DU GOGUIER disoit et maintenoit luy avoir esté baillé

depuis certain temps en ça à la mamelle du costé senestre, eulx estans

jouans à la paulme ou jeu de paulme du Cheval blanc, dicte place

Maubert. Et pour raison de quoy ledict DU GOGUIER auroit faict

informer par le commissaire MARTIN et, sur icelle information, obtenu

prinse de corps, et en ce faisant constitué prisonnier ès prisons

du Chastellet de Paris. Desquelles ledict GENTIL, suivant son

requisitoire, auroit esté renvoié prisonnier esdictes prisons dudict

evesché de Paris, où il est comme dict est de present. Laquelle

information partant et procès criminel et autres contre ledict GENTIL faictz

sont et demourent nulz comme chose non faicte ne advenue,

que de toutes autres choses generallement quelzconques

dont ledict DU GOGUIER luy eust peu faire demande, action et poursuitte

de tout le temps passé jusques à huy, dacte de ces presentes.

Ceste quictance generalle ainsi faicte tant moyennant

la somme de soixante escuz d'or soleil que pour ce ledict

DU GOGUIER en confesse avoir eue et receue dudict GENTIL,

dont etc. quictant etc., que aussi que ledict DU GOGUYER

sera et demourera quicte envers ledict GENTIL de toutes

choses quelzconques jusques à cedict jour. Et en ce faisant,

ledict DU GOGUIER consent et accorde par ces presentes, en

tant que à luy est, ledict GENTIL estre mis hors desdictes

prisons à pur et à plain. Et demeurent tous procès qu'ilz avoient

entre eulx pour raison de ce nulz et assopiz, sans aucuns

autres despens, dommages ne interestz, et à la charge que

chacun d'eulx paiera son procureur et conseil. Promectant etc. Obligeant etc. Renonceant etc. Faict et

passé l'an mil VC cinquante sept, le mardi neufiesme jour de

novembre. »

Ainsi signé : K. FARDEAU, notaire, avec paraphe / T. PERIER, notaire, avec paraphe.

Arch. nat., Minutier central, XI-37,

9 novembre 1557.

Illustration : Bibliothèque municipale de Rouen,

Leber 6116-2-167.

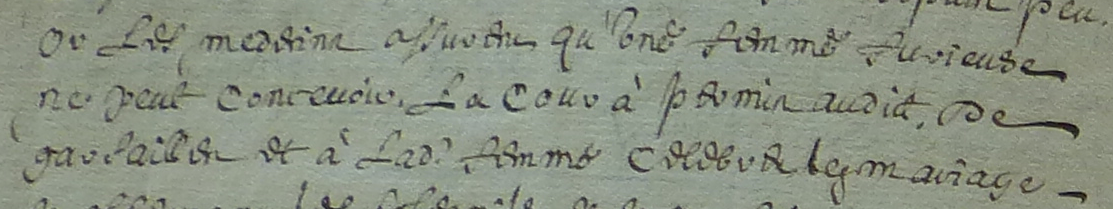

« Question de Mariage

Arrest du 14e janvier 1616, donné pour le sieur Gargueselle contre les nommés Malherbe. Plaidans Aleaume, Du Theil et d'Ambry.

Ledict de Gargueseilles avoit longtemps entretenu une femme, fille d'un paysan, qu'on disoit estre publique, et d'icelle avoit eu 10 à 12 enfans, et desirant l'espouser pour legitimer lesdicts enfans. Les parens l'avoient empesché pour deux raisons : l'une pour l'inégalité et prodigalité dudict Garsailles, l'autre pour ce que ladicte femme estoit tombée en demence. »

La procédure qui nous intéresse aujourd’hui est riche et complexe. Afin de fixer le décor en deux mots : un couple vit en concubinage durant une bonne dizaine d’années. Ce couple illégitime est parfaitement toléré par la famille jusqu’à la demande

en mariage.

Les parents multiplient alors les accusations et tentent de s’opposer autant que possible aux épousailles. Portée en justice, ce sont les médecins qui tranchent dans cette affaire de mœurs.

Acquis

en 1895 par les Archives Départementales de Seine-Maritime, ce manuscrit composé de 216 folios - sans compter les annexes et l’index - n’a attiré l’attention des historiens qu’à la marge. Issu d’un Recueil d’arrêts du Parlement,

ce document renvoie à une tradition apparue à la fin du Moyen Âge. D’une écriture fluide, on peut envisager une étude d’ensemble ou de cas, comme en témoigne cette affaire croustillante et d’un intérêt juridique certain.

Plus riche et dense

qu’un aride registre du Parlement, cette oeuvre permet de cerner l’outillage juridique de l’époque moderne. Intitulée “question de mariage”, l’affaire touche directement les pratiques privées du XVIIe siècle. Ainsi, le Parlement de Normandie doit trancher quant à une procédure de contestation de mariage. Les

parents d’un homme s’opposent à la publication de bancs de l’union envisagée avec une fille de paysan. Le fait de porter une affaire en justice n’a rien d’inhabituel.

Depuis 1556, les parlements de France et l’État s’emparent de la question

sociale du mariage en prononçant l’illégalité des mariages secrets, c’est-à-dire les mariages contractés par un couple, et ce, sans le consentement parental. La même année, paraît un autre édit qui vise un “grave et détestable” crime de femme

: la grossesse et l’enfantement clandestin. De plus, entre 1556 et 1639, une série d’édits se consacrent à la notion de consentement parental, à la publicité du mariage et introduit des sanctions contre les contrevenants.

À travers les affaires

portées au Parlement, on peut constater de manière sensible de quelle manière l’État tente de gouverner la vie des individus et, en particulier, celles de femmes. Cette affaire rouennaise, montre à quel point le droit ecclésiastique s’oppose à

la loi civile. Les tribunaux religieux tendent à considérer que le consentement du couple prime sur la célébration officielle.

Dans le cas qui nous intéresse ici, les jeunes gens ont vécu “longtemps” en concubinage avec

une cohabitation librement choisie et la naissance d’enfants illégitimes. Ces pratiques sont tolérées et les fiançailles sur le tard possibles. Toutefois, l’affaire prend une autre dimension, dès lors que le mariage est réclamé. En d’autres termes,

les déviances sexuelles sont acceptées socialement, du moment qu’elles restent dans la sphère privée et n’atteignent pas irrémédiablement l’honneur familial. À tel point que l’époux, “tant qu’il n’avoit parlé d’espouser cette femme”, “avoit esté

estimé très sage et bon mesnager par ses parens”. Or, la procédure judiciaire engagée est grave et de conséquences.

Si le mariage est invalidé, l’époux risque une peine d’incarcération assez courte, alors que la jeune femme peut être condamnée

à dix ou quinze ans d’enfermement, voire à une peine de réclusion à vie dans un couvent. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les parents accusent l’époux de dépenses excessives et de vie dissolue. On jète également l’opprobre sur la

jeune femme que l’on juge “impudique” et “qu’on disoit estre publique”, ce qui revient à une accusation de prostitution.

Du côté des juges, les références antiques fusent pour démontrer que les enfants issus d’un couple “lubrique” et d’une

“putain” ne peuvent être que “poltrons et pusillanimes”. Afin de prolonger l’analyse, d’autres magistrats considèrent que l’argument est valide puisque les Gaulois “estoient vaillans pour l’honnesteté et chasteté de leurs peres ès mariage”. L’affaire

semble mal engagée d’un point de vue juridique, mais c’est sans compter sur l’intervention des médecins.

Selon Sophie Astier, Les Experts et autres fictions nous ont habitués à considérer l’expertise médico-légale

comme un point central de toute enquête policière. Or, cette intervention des scientifiques dans le champ du droit est apparue progressivement dans les procédures et ce n’est pas un fait nouveau.

S’il faut attendre le siècle des Lumières pour

que la médecine légale se constitue véritablement en tant que science, dans cette affaire de 1616, ce sont bien les médecins qui emportent le jugement :

"... or, les medecins assurent qu'une femme furieuse ne peut concevoir. La Cour a permis audict de Garsailles et à ladicte femme celebrer ledict mariage..."

Les scientifiques répondent à un enchaînement de questions posées par le procureur général. Suivez la réflexion intellectuelle :

1) le consentement au mariage a-t-il eu lieu avant ou après que la femme soit devenue folle

?

2) si elle était déjà folle, un nouveau consentement est-il nécessaire ?

3) il n’y a pas de preuve de la folie de cette femme, ce point est donc discuté en droit.

4) intervention des médecins qui

assurent que la femme ne peut être folle dans le cas présent puisqu’elle “avoit eu un enfant depuis peu”.

Le lien entre enfantement et folie est ancien. Les médecins du XVIIe siècle repèrent dans l’Antiquité

les premières descriptions de femmes “furieuses” et la psychanalyse trouve dans certains mythes l’origine d’une ambivalence ancestrale de la maternité. La science médicale fait alors largement référence aux médecins grecs

(Hippocrate, Galien), latins (Soranos d’Ephese) et médiévaux (Avicenne) que l’on interprète. Encore au XVIIe siècle, la théorie dominante est celle d’une approche humorale de la maladie. Toutefois, si les déséquilibres

des humeurs sont scrutés avec attention, on ne peut réduire la médecine de l’époque moderne au seul héritage.

La distinction entre l’esprit de la mère et de la femme repose donc sur la perception de

l’accouchement et de l’allaitement, comme des phénomènes étranges. Pour la médecine des humeurs, la circulation et l’évacuation des fluides sont considérés comme nécessaires à la santé des hommes et des femmes. Par la maternité,

de fait, on considère que la mère régule ses humeurs et ne peut être atteinte de folie.

Finalement, ce dernier élément emporte les voix d’une majorité de magistrats qui accordent le mariage et permet la légitimation

des enfants issus de la relation illégitime entre les deux jeunes gens qui échappent à toute condamnation. De plus, l’affaire dépasse le cadre du couple et est importante pour l’ensemble de la famille puisque les “10 à

12 enfants” peuvent, une fois reconnus, prétendre à l’héritage. Enfin, avec ce cas spécifique, on devine parfaitement le conflit d’intérêt des parents que soulève Jacques Poërier en commentant cet arrêt du Parlement.

Issu

d’une famille de la Manche, fils d’un contrôleur des Aides de Valognes, ayant commencé sa carrière en dehors du Parlement, ce président à mortier montre une réelle volonté de transmission de ses connaissances juridiques

à sa descendance. Par cette démarche, le magistrat se fait arrestographe et ne se limite pas à de simples copies d’arrêts de la cour de souveraine dans laquelle il officie au quotidien. Il les adapte, il trie, il fait des

choix et donne son avis juridique dans un écrit, strictement personnel qui n’a pas vocation à être publié. En somme, Jacques Poërier ne retient pas cet arrêt par voyeurisme mais pour sa valeur d’apprentissage.

Baptiste ETIENNE

Références :

- AD S-M, 28 F 62, « Recueil d’arrests donnés au Parlement de Normandie », par Jacques Poërier d’Amfreville, f° 41 et 42

- Francesca Arena, « La folie des mères », Rives méditerranéennes, Varia,

15 juin 2009 (http://journals.openedition.org/rives/2713)

- Sophie Astier, “Sherlock médecin : petite histoire de la médecine légale à l’époque moderne”, 6 mars 2015 (https://tresoramu.hypotheses.org/167)

- Fayçal El Ghoul, « Enfermer et interdire les fous à Paris au XVIIIe siècle : une forme d’exclusion ? », Cahiers de la Méditerranée, n°

69, 2004 (http://journals.openedition.org/cdlm/796)

- Bruno Lemesle (dir.), La Preuve en justice de l'Antiquité à nos jours, Rennes

: Presses universitaires de Rennes, 2003 (https://books.openedition.org/pur/15825)

- Hélène Ménard et Marc Renneville, « Folie et justice, de l’Antiquité à l’époque contemporaine », Criminocorpus, 5

février 2016 (http://journals.openedition.org/criminocorpus/3144)

- Alessandro Pastore, « Médecine et droit,

compétition ou collaboration ? », Histoire, médecine et santé, n° 11, 2017 (http://journals.openedition.org/hms/1077)

- Diane Roussel, « La description des violences féminines dans les archives criminelles au XVIe siècle », Tracés. Revue de Sciences humaines,n°

19, 2010 (http://journals.openedition.org/traces/4892)

Bibliographie :

« Ce ne fut que joyes par toulte la ville. De ce pas, se transporterent dans le Vieil Marché, plusieurs enfantz qui abbatirent et arracherent la potence, et la trainerent par toulte la ville avec cordes, criantz ‘’Vive le roy !‘’ et, en après, la rapporterent au Vieil Marché et fut consommée en feu »

En janvier 1635, alors que la ville de Rouen vient de subir deux révoltes coup sur coup, le temps des condamnations est venu. Parmi les six personnes emprisonnées pour sédition depuis 5 mois, trois sont des tanneurs et sont envoyés aux galères. Un

officier est condamné à 2 000 livres d’amende et à 3 mois d’interdiction de sa charge, alors qu’un marchand n’a qu’une peine pécuniaire conséquente de l’ordre de 10 000 livres.

Philippe Josse ( -1650) - curé de Notre-Dame-de-La-Ronde et l’auteur

du

Journal qui relate les faits - évoque les conditions d’incarcération des accusés au château du Pont-de-l’Arche. Celles-ci sont exécrables puisqu’ils sont « enchaisnés » et en mauvaise condition physique. Exception faite de ceux qui

disposent de plus de moyens et « qui avoitz plus de liberté pour leur argent ». Il ne reste donc plus qu’un accusé de rébellion, le fils d’un savetier sans le sou et qui est condamné à la pendaison. Pour avoir insulté des financiers, il est conduit

« par le bourreau, la corde au col ». Cela montre bien que les grands crimes font l’objet d’une sentence spectacle. Selon Christophe Regina, il convient « d’exhiber le crime vaincu » et les exécutions publiques en sont l’incarnation. L’idée est

bel et bien d’éveiller la peur instinctive chez le spectateur et utiliser l’exemple au service de la lutte contre le crime. Ainsi, le prisonnier chemine à travers la ville dans une charrette, accompagné de deux religieux. Ce n’est qu’une fois

arrivé sur la place, lieu habituel des exécutions, que se produit une « chose admirable ».

Potence à deux piliers (XVIIIe siècle)

C’est le moment choisi par un garde royal pour apporter une grâce de manière théâtrale. Le pardon est un acte souverain, caractéristique de la justice retenue. Comme le souligne Fanny Cosandey, par la grâce, le roi affirme « sa prééminence » et se place

comme la pièce maîtresse de l’échiquier institutionnel. En visant le dernier accusé, la politique royale cherche sans doute à atténuer la sévérité du système pénal, mais aussi à transcender la vie politique et sociale. Comment ne pas y voir aussi

l’expression d’une crainte de la part des autorités ?

Cette mansuétude ne s’adresse pas à un noble ou à un puissant. Le condamné n’a sans doute pas fait de demande explicite de pardon. Or, dans le cadre d’exécutions pour révoltes, les autorités

appréhendent souvent la réaction populaire. Ici, dès l’annonce de cette nouvelle, la foule s’en prend à la potence.

Dans son récit, Philippe Josse dédramatise l’événement en évoquant des enfants. Le duc de Longueville, alors gouverneur de Normandie,

est présent pour la mise à mort. Il se serait contenté de féliciter les bourgeois et tous « retournerent, chacun en sa maison, joyeux ». Néanmoins, comme les fourches patibulaires, la potence est un symbole de l’affirmation du pouvoir central, l’infamie

en plus. Celle-ci fait partie des cinq peines capitales avec le feu, la roue, la tête tranchée et l’écartèlement. L’intérêt limité des autorités peut s’expliquer par le fait que les potences sont en bois, installées pour l’occasion au coeur des villes.

Elles ne sont pas de nature à prolonger le spectacle morbide des corps en décomposition.

Enfin, contrairement à une idée reçue, les exécutions capitales n’appartiennent pas aux manifestations ordinaires de la justice de l’époque moderne. Dans le cas Toulousain, de 1738 à 1780, on en relève près de 8 annuellement, dont 64 % par pendaison.

Or, si l’on compare avec le nombre de plaintes déposées, cette sanction paraît pratiquement anecdotique.

Baptiste ETIENNE

Sources :

- BM de Rouen, Ms M 41, Journal, par Philippe Josse, f° 73

- Anonyme, Potences à deux piliers, aquarelle, collection privée, XVIIIe siècle

Bibliographie :

- Jean-Marie Carbasse, La peine de mort, coll. « Que sais-je ? », Paris : Presses Universitaires de France, 201

- Fanny Cosandey, « Instituer la toute-puissance ? Les rapports d’autorité dans la France d’Ancien

Régime », Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 17, 2009, p. 39-54

- Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux et Pascal Taxier (dir.), Le pardon, Limoge : Presses universitaires de Limoges, 1999

- Michel

Nassiet, « Grâce et entérinement : une mutation (XVIe-XVIIIe siècles », Les justices locales et les justiciables – La proximité judiciaire en France du Moyen Âge à l’époque moderne,Rennes : Presses Universitaires

de Rennes, 2015, p. 219-228

- Christophe Regina, « Exhiber le crime vaincu : les fourches patibulaires et la justice criminelle sous l’Ancien Régime », Criminocorpus, 2015

- Robert A. Schneider, « Rites de mort à Toulouse :

les exécutions publiques (17381780) », dans L’exécution capitale – Une mort donnée en spectacle (XVIe-XXe siècle), Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence, 2003, p. 129-150

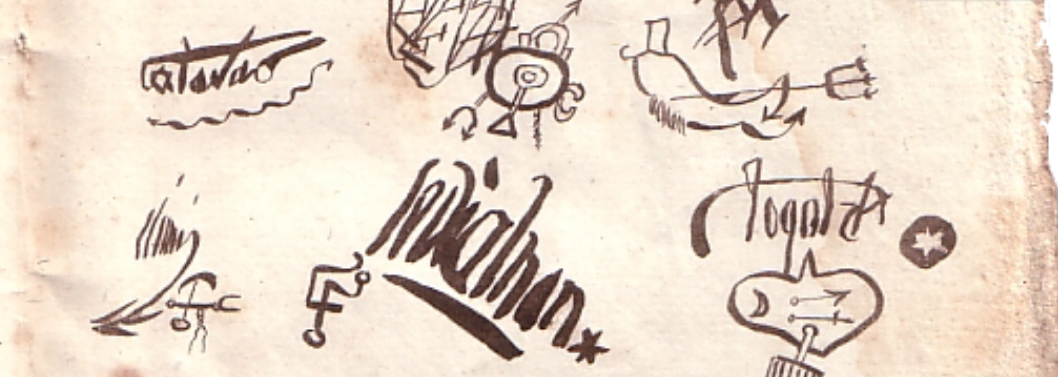

Pour illustrer l’affaire des possédées de Loudun, rien de mieux que ces signatures du pacte supposé du prêtre Urbain Grandier avec le diable. Tout y est pour faire illusion : une graphie particulière, des fourches et des dessins énigmatiques. Faux grossier, produit en justice, ce document démontre parfaitement la situation ubuesque de ce procès en sorcellerie. L’affaire des possédées de Loudun est, sans doute, l’un des cas les mieux documenté. Celle-ci éclate au cœur de l’épidémie de sorcellerie mis en avant par Hugh Trevor-Roper qui frappe le royaume de France de 1560 à 1650. Ainsi, le cas de Loudun n’est pas sans en rappeler d’autres célèbres, telles que la possession de Marthe Brossier en 1599 ou celles d’Aix (1610-1613) et de Louviers (1633-1647).

Si, progressivement au cours du XVIIe siècle, le rôle joué par les juges dans ce type de procès provoque de plus en plus l’abandon des poursuites, dans les années 1630, nous sommes encore au cœur d’une justice d’exception. Justice d’exception puisqu’elle ne suit pas le cours « normal » d’un procès civil, nous sommes donc confrontés à une situation hors norme. Les problèmes d’interprétations posés par l’histoire de la sorcellerie et de sa répression ne cessent d’interpeller les historiens. La sorcellerie est donc au centre de l’attention des historiens, comme en témoignent les nombreux ouvrages et publications qui se succèdent sur le sujet depuis la publication de Michel de Certeau en 1969. Ainsi, on note le travail conséquent de Robert Mandrou sur le sujet ou encore l’apport de Carlo Ginzburg. Ce dernier voit dans la sorcellerie une formation culturelle organisée autour d’une croyance dans un complot et, il faut bien le souligne, l’affaire de Loudun n’en est pas dénuée. Loudun est ce que l’on peut qualifier une « frontière de catholicité ».

Nous sommes aux confins du Poitou et de la Touraine. Loudun, parfois qualifiée de « deuxième La Rochelle » (bien qu’elle n’ait pas subi le même sort dramatique que le port protestant), est une ville aux fonctions administratives et judiciaires. Il s’agit d’un centre intellectuel, une cité prospère et surtout, elle aussi, est une place de sûreté dans une province marquée par la Réforme. Par ailleurs, cette ville est à proximité de la ville neuve de Richelieu et subit une ponction à cette occasion. Ainsi, Richelieu est édifiée entre 1631 et 1642, elle porte l’empreinte de son fondateur et commanditaire, le cardinal de Richelieu. Conçue suivant le principe de la « cité idéale », elle est basée sur un plan en damier.

Les années 1630 marque donc un profond bouleversement pour la ville et c’est à cette occasion que Jeanne des Anges porte des accusations en sorcellerie suivant un modèle classique. Ainsi, la prieure des ursulines de Loudun jure que le curé de St-Pierre, Urbain Grandier, l’a ensorcelée au même titre que sa communauté. L’affaire locale prend vite un tour national puisque Grandier est ennemi du cardinal Richelieu et celui-ci pousse à la condamnation.

Portrait d'Urbain Grandier (1627)

Tout au long de la procédure judiciaire qui va le broyer, Urbain Grandier reste inflexible. Alors même que la décennie 1630 est marquée par les répercussions du siège de La Rochelle qui illustre la volonté royale d’imposer le catholicisme et de rogner les droits accordés par la mise en place de l’Édit de Nantes, ce prêtre cadre mal avec la réforme catholique. Qui est Grandier ? Urbain Grandier n’avait rien pour « entrer dans l’histoire », a priori. Né vers 1590, il n’est qu’un simple prêtre dans une paroisse urbaine d’une ville secondaire du royaume de France. Fils d’un notaire, il est nommé à l’âge de 27 ans comme curé de cette église et devient chanoine de l’église de Sainte-Croix de Loudun, à partir de juillet 1617. Toutefois, Grandier dérange. Ses sermons attirent les foules et son profil de séducteur fait de lui un tombeur de femmes. Il est responsable de la grossesse de la fille du procureur du roi, alors âgée de 15 ans. Il devait seulement lui enseigner le latin et finit par l’abandonner pour se mettre en ménage avec une orpheline, issue de la haute noblesse et destinée à la religion. Grandier construit alors tout un argumentaire, à travers un Traité contre le célibat des prêtres, pour justifier sa conduite. Iconoclaste, il ne peut que se heurter à la position de l’Église engagée dans la Réforme avec le Concile de Trente. S’il est arrêté pour débauche, celui-ci gagne son procès et revient à Loudun.

Démarché par la supérieure du couvent des Ursulines de Loudun, Jeanne des Anges, qui lui propose de devenir le confesseur de la communauté, Grandier se récuse et la supérieure porte son choix sur le chanoine Mignon, ennemi de Grandier.

C’est le début de l’affaire puisque durant une dizaine d’années, le confesseur des Ursulines ainsi que nombre de notables vont s’attaquer à Grandier en multipliant les procédures judiciaires et en s’attaquant aux mœurs du curé. Par ailleurs, celui-ci

s’était aussi montré discourtois envers Richelieu, alors qu’il n’était pas encore cardinal. Toutefois, en lui prenant la préséance lors d’une cérémonie, Grandier s’en est fait un ennemi. Le cardinal l’avait sans doute oublié, mais dans les

années 1630, Richelieu souhaitait faire abattre le château et une partie des remparts et… Grandier s’y oppose publiquement. Mal lui en a pris!

Portrait de Jeanne des Anges

Jeanne des Anges, née Belcier en janvier 1602, est issue d’une famille de petite noblesse de Saintonge. Après un accident de jeunesse, elle demeure handicapée toute sa vie. Dès l’âge de 5 ans, elle subit une instruction religieuse auprès de ses tantes

maternelles, bénédictines à l’abbaye royale de Saintes. Si elle a une instruction rudimentaire, elle maîtrise le latin. Supportant mal les contraintes des règles de Saint Benoît, elle rejoint finalement le noviciat des Ursulines de Poitiers, soumises

à la règle de Saint Augustin, en 1622. Un an plus tard, elle prononce ses vœux et prend le nom de Jeanne des Anges. Sa vie est alors jugée inconvenantes et elle-même en convient puisqu’elle écrit que « j’ai donc passé ces trois années en grand

libertinage ».

En 1627, lorsque le couvent de Loudun est créé, elle fait partie du groupe des fondatrices et parvient à se faire nommer prieure. C’est à ce moment et alors même qu’elle ne connait pas Grandier personnellement, qu’elle en vient

à l’accuser. Pour autant, à la mort de Grandier, les signes de possession ne cessent pas. À partir de la fin des années 1630, la soeur devient de plus en plus pieuse, voire mystique, et tout rentre dans l’ordre dans le couvent. Son accusation

est reprise par nombre d’Ursulines. Au total, neuf religieuses Ursulines seraient possédées ainsi que trois religieuses séculières. À l’image de Jeanne des Anges, toutes accusent Grandier. Poussant des cris, elles appellent le prêtre “leur maître”.

L’interrogatoire de Grandier révèle aussi que « toutes les autres possedées firent des cris et des diableries qu’on ne sçauroit exprimer ». De plus, leur exorcisme en public attire une grande foule qui vient tant pour le spectacle

que pour se faire peur. Au coeur d’une société très cadrée, ces corps qui se déhanchent dans des positions suggestives et l’expression de propos scandaleux ne peuvent qu’éveiller la curiosité. La ville se divise entre partisans de Grandier et

pro possession... l’affaire fait grand bruit!

On peut alors s’interroger quant à l’intérêt de porter de telles accusations pour ces religieuses. Le simple refus de Grandier de devenir confesseur de la communauté ou le cas psychiatrique de Jeanne ne suffisent pas. Or, le couvent est dans une situation financière très délicate. La reconnaissance d’une possession permet à la communauté de bénéficier d’une pension royale conséquente. Et pour cause, durant quelques années, les Ursulines de Loudun ne recrutent plus et n’ont pratiquement plus de donation. Certaines soeurs accusatrices considèrent même que le chanoine Mignon les aurait incitées à enfoncer le prêtre. De plus, cette affaire donne à Jeanne des Anges une réputation exceptionnelle. Officiellement “convertie” en 1637, elle entreprend un tour triomphal du royaume de France l’année suivante. Considérée comme une thaumaturge et une miraculée.

Accusé une première fois, Grandier est acquitté, avant que la procédure ne soit relancée par l’intervention royale. Passé à la question (doux euphémisme pour parler de torture), Grandier fait preuve d’une étonnante résistance. Il ne cesse de nier

les accusations. Néanmoins, cette fois, rien ne peut arrêter le cours de la justice et sa condamnation à mort est inévitable. Un tribunal d’exception sous-entend la certitude de la condamnation et l’affaire de Loudun se déroule donc logiquement.

Le 18 août 1634, le prêtre est envoyé au bûcher après avoir été reconnu coupable.

Les controverses suscitées par l’affaire des possédées de Loudun contribuent puissamment à la mise en cause des procès en sorcellerie en France. Si la ville est déjà menacée par l’accroissement de la concurrente et voisine Richelieu,

son sort s’aggrave encore à partir de l’été 1632 et les scènes de possession du couvent des ursulines. Toute l’affaire est terminée dès 1634, au moment même où l’entrée ouverte dans la guerre de Trente ans devient inéluctable et après la « journée

des dupes ». Cette affaire est l’occasion pour le pouvoir de montrer qu’ils agissent fermement sur le front intérieur, en champions du catholicisme. En somme, la ville de Richelieu, symbole de la puissance du cardinal, devient l’instrument de

la reconquête catholique et doit l’emporter sur Loudun. La décennie 1630 est aussi marquée par un fléchissement de la monarchie sur ses bases puisque l’absence d’héritier mâle ne cesse de favoriser l’émergence de conflits et de complots. D’une

santé fragile, Louis XIII réchappe de la mort à plusieurs reprises et ses relations difficiles avec la reine nourrissent perpétuellement l’espoir des prétendants au trône.

Finalement, l’affaire des possédées, c’est l’incarnation même de l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ce n’est pas sans rappeler le même type de procédés dans le cadre du tribunal de l’Inquisition qui est – à l’occasion

– utilisé pour servir des intérêts commerciaux. Urbain Grandier subit, ici, manifestement une convergence d’intérêts particuliers qui le conduisent directement au bûcher.

En ligne : http://www.bmlisieux.com/galeries/dictinf/dictinf.htm

Bibliographie :

- Annie ANTOINE, « Ville neuve et géographie des pouvoirs : l’intégration de Richelieu dans le système urbain régional et ses conséquences », dans Vivre en Touraine au XVIIIe siècle, 2003, p. 193-303

- Michel CARMONA, Les Diables de Loudun – Sorcellerie et politique sous Richelieu, Paris, 1988

- Michel CARMONA, Sœur Jeanne des Anges : diabolique ou sainte au temps de Richelieu?, André Versaille éditeur, 2011

- Michel de CERTEAU, « Une mutation culturelle et religieuse : les magistrats devant les sorciers au XVIIe siècle », Revue d’histoire de l’Eglise de France, 1969

- Michel de CERTEAU, La possession de Loudun, 1970

- Carlo GINZBURG, Les Batailles nocturnes, Sorcellerie et rituels agraires aux XVIe et XVIIIe siècles, 1980

- ID., Le Fromage et les vers – L’Univers d’un meunier du XVIe siècle, Paris, 1980

- Thérèse GRIGUER, « Historiographie et médecine : à propos de Jeanne des Anges et de la possession de Loudun », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1992, p. 155-163

- Sophie HOUDARD, « La sorcellerie ou les vertus de la discorde en histoire – Réception et influence de Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle », Les cahiers du Centre de Recherches historiques, 1997

- Sophie HOUDARD, « La possession de Loudun (1632-1637) – Un drame social à l’épreuve de la performance », Communications, n° 92, 2013, p. 37-49

- Robert MANDROU, Magistrats et sorciers au XVIIe siècle, Paris, 1980

- Robert MUCHEMBLED, Sorcières, justice et société au XVIe et XVIIe siècles, 1987

- Hugh R. TREVOR-ROPER, De la Réforme aux Lumières, Paris, 1972