Paléoblog

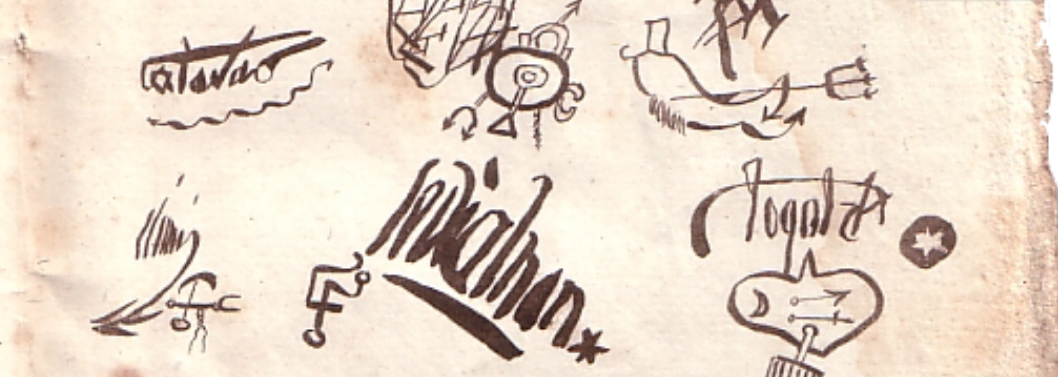

Pour illustrer l’affaire des possédées de Loudun, rien de mieux que ces signatures du pacte supposé du prêtre Urbain Grandier avec le diable. Tout y est pour faire illusion : une graphie particulière, des fourches et des dessins énigmatiques. Faux grossier, produit en justice, ce document démontre parfaitement la situation ubuesque de ce procès en sorcellerie. L’affaire des possédées de Loudun est, sans doute, l’un des cas les mieux documenté. Celle-ci éclate au cœur de l’épidémie de sorcellerie mis en avant par Hugh Trevor-Roper qui frappe le royaume de France de 1560 à 1650. Ainsi, le cas de Loudun n’est pas sans en rappeler d’autres célèbres, telles que la possession de Marthe Brossier en 1599 ou celles d’Aix (1610-1613) et de Louviers (1633-1647).

Si, progressivement au cours du XVIIe siècle, le rôle joué par les juges dans ce type de procès provoque de plus en plus l’abandon des poursuites, dans les années 1630, nous sommes encore au cœur d’une justice d’exception. Justice d’exception puisqu’elle ne suit pas le cours « normal » d’un procès civil, nous sommes donc confrontés à une situation hors norme. Les problèmes d’interprétations posés par l’histoire de la sorcellerie et de sa répression ne cessent d’interpeller les historiens. La sorcellerie est donc au centre de l’attention des historiens, comme en témoignent les nombreux ouvrages et publications qui se succèdent sur le sujet depuis la publication de Michel de Certeau en 1969. Ainsi, on note le travail conséquent de Robert Mandrou sur le sujet ou encore l’apport de Carlo Ginzburg. Ce dernier voit dans la sorcellerie une formation culturelle organisée autour d’une croyance dans un complot et, il faut bien le souligne, l’affaire de Loudun n’en est pas dénuée. Loudun est ce que l’on peut qualifier une « frontière de catholicité ».

Nous sommes aux confins du Poitou et de la Touraine. Loudun, parfois qualifiée de « deuxième La Rochelle » (bien qu’elle n’ait pas subi le même sort dramatique que le port protestant), est une ville aux fonctions administratives et judiciaires. Il s’agit d’un centre intellectuel, une cité prospère et surtout, elle aussi, est une place de sûreté dans une province marquée par la Réforme. Par ailleurs, cette ville est à proximité de la ville neuve de Richelieu et subit une ponction à cette occasion. Ainsi, Richelieu est édifiée entre 1631 et 1642, elle porte l’empreinte de son fondateur et commanditaire, le cardinal de Richelieu. Conçue suivant le principe de la « cité idéale », elle est basée sur un plan en damier.

Les années 1630 marque donc un profond bouleversement pour la ville et c’est à cette occasion que Jeanne des Anges porte des accusations en sorcellerie suivant un modèle classique. Ainsi, la prieure des ursulines de Loudun jure que le curé de St-Pierre, Urbain Grandier, l’a ensorcelée au même titre que sa communauté. L’affaire locale prend vite un tour national puisque Grandier est ennemi du cardinal Richelieu et celui-ci pousse à la condamnation.

Portrait d'Urbain Grandier (1627)

Tout au long de la procédure judiciaire qui va le broyer, Urbain Grandier reste inflexible. Alors même que la décennie 1630 est marquée par les répercussions du siège de La Rochelle qui illustre la volonté royale d’imposer le catholicisme et de rogner les droits accordés par la mise en place de l’Édit de Nantes, ce prêtre cadre mal avec la réforme catholique. Qui est Grandier ? Urbain Grandier n’avait rien pour « entrer dans l’histoire », a priori. Né vers 1590, il n’est qu’un simple prêtre dans une paroisse urbaine d’une ville secondaire du royaume de France. Fils d’un notaire, il est nommé à l’âge de 27 ans comme curé de cette église et devient chanoine de l’église de Sainte-Croix de Loudun, à partir de juillet 1617. Toutefois, Grandier dérange. Ses sermons attirent les foules et son profil de séducteur fait de lui un tombeur de femmes. Il est responsable de la grossesse de la fille du procureur du roi, alors âgée de 15 ans. Il devait seulement lui enseigner le latin et finit par l’abandonner pour se mettre en ménage avec une orpheline, issue de la haute noblesse et destinée à la religion. Grandier construit alors tout un argumentaire, à travers un Traité contre le célibat des prêtres, pour justifier sa conduite. Iconoclaste, il ne peut que se heurter à la position de l’Église engagée dans la Réforme avec le Concile de Trente. S’il est arrêté pour débauche, celui-ci gagne son procès et revient à Loudun.

Démarché par la supérieure du couvent des Ursulines de Loudun, Jeanne des Anges, qui lui propose de devenir le confesseur de la communauté, Grandier se récuse et la supérieure porte son choix sur le chanoine Mignon, ennemi de Grandier.

C’est le début de l’affaire puisque durant une dizaine d’années, le confesseur des Ursulines ainsi que nombre de notables vont s’attaquer à Grandier en multipliant les procédures judiciaires et en s’attaquant aux mœurs du curé. Par ailleurs, celui-ci

s’était aussi montré discourtois envers Richelieu, alors qu’il n’était pas encore cardinal. Toutefois, en lui prenant la préséance lors d’une cérémonie, Grandier s’en est fait un ennemi. Le cardinal l’avait sans doute oublié, mais dans les

années 1630, Richelieu souhaitait faire abattre le château et une partie des remparts et… Grandier s’y oppose publiquement. Mal lui en a pris!

Portrait de Jeanne des Anges

Jeanne des Anges, née Belcier en janvier 1602, est issue d’une famille de petite noblesse de Saintonge. Après un accident de jeunesse, elle demeure handicapée toute sa vie. Dès l’âge de 5 ans, elle subit une instruction religieuse auprès de ses tantes

maternelles, bénédictines à l’abbaye royale de Saintes. Si elle a une instruction rudimentaire, elle maîtrise le latin. Supportant mal les contraintes des règles de Saint Benoît, elle rejoint finalement le noviciat des Ursulines de Poitiers, soumises

à la règle de Saint Augustin, en 1622. Un an plus tard, elle prononce ses vœux et prend le nom de Jeanne des Anges. Sa vie est alors jugée inconvenantes et elle-même en convient puisqu’elle écrit que « j’ai donc passé ces trois années en grand

libertinage ».

En 1627, lorsque le couvent de Loudun est créé, elle fait partie du groupe des fondatrices et parvient à se faire nommer prieure. C’est à ce moment et alors même qu’elle ne connait pas Grandier personnellement, qu’elle en vient

à l’accuser. Pour autant, à la mort de Grandier, les signes de possession ne cessent pas. À partir de la fin des années 1630, la soeur devient de plus en plus pieuse, voire mystique, et tout rentre dans l’ordre dans le couvent. Son accusation

est reprise par nombre d’Ursulines. Au total, neuf religieuses Ursulines seraient possédées ainsi que trois religieuses séculières. À l’image de Jeanne des Anges, toutes accusent Grandier. Poussant des cris, elles appellent le prêtre “leur maître”.

L’interrogatoire de Grandier révèle aussi que « toutes les autres possedées firent des cris et des diableries qu’on ne sçauroit exprimer ». De plus, leur exorcisme en public attire une grande foule qui vient tant pour le spectacle

que pour se faire peur. Au coeur d’une société très cadrée, ces corps qui se déhanchent dans des positions suggestives et l’expression de propos scandaleux ne peuvent qu’éveiller la curiosité. La ville se divise entre partisans de Grandier et

pro possession... l’affaire fait grand bruit!

On peut alors s’interroger quant à l’intérêt de porter de telles accusations pour ces religieuses. Le simple refus de Grandier de devenir confesseur de la communauté ou le cas psychiatrique de Jeanne ne suffisent pas. Or, le couvent est dans une situation financière très délicate. La reconnaissance d’une possession permet à la communauté de bénéficier d’une pension royale conséquente. Et pour cause, durant quelques années, les Ursulines de Loudun ne recrutent plus et n’ont pratiquement plus de donation. Certaines soeurs accusatrices considèrent même que le chanoine Mignon les aurait incitées à enfoncer le prêtre. De plus, cette affaire donne à Jeanne des Anges une réputation exceptionnelle. Officiellement “convertie” en 1637, elle entreprend un tour triomphal du royaume de France l’année suivante. Considérée comme une thaumaturge et une miraculée.

Accusé une première fois, Grandier est acquitté, avant que la procédure ne soit relancée par l’intervention royale. Passé à la question (doux euphémisme pour parler de torture), Grandier fait preuve d’une étonnante résistance. Il ne cesse de nier

les accusations. Néanmoins, cette fois, rien ne peut arrêter le cours de la justice et sa condamnation à mort est inévitable. Un tribunal d’exception sous-entend la certitude de la condamnation et l’affaire de Loudun se déroule donc logiquement.

Le 18 août 1634, le prêtre est envoyé au bûcher après avoir été reconnu coupable.

Les controverses suscitées par l’affaire des possédées de Loudun contribuent puissamment à la mise en cause des procès en sorcellerie en France. Si la ville est déjà menacée par l’accroissement de la concurrente et voisine Richelieu,

son sort s’aggrave encore à partir de l’été 1632 et les scènes de possession du couvent des ursulines. Toute l’affaire est terminée dès 1634, au moment même où l’entrée ouverte dans la guerre de Trente ans devient inéluctable et après la « journée

des dupes ». Cette affaire est l’occasion pour le pouvoir de montrer qu’ils agissent fermement sur le front intérieur, en champions du catholicisme. En somme, la ville de Richelieu, symbole de la puissance du cardinal, devient l’instrument de

la reconquête catholique et doit l’emporter sur Loudun. La décennie 1630 est aussi marquée par un fléchissement de la monarchie sur ses bases puisque l’absence d’héritier mâle ne cesse de favoriser l’émergence de conflits et de complots. D’une

santé fragile, Louis XIII réchappe de la mort à plusieurs reprises et ses relations difficiles avec la reine nourrissent perpétuellement l’espoir des prétendants au trône.

Finalement, l’affaire des possédées, c’est l’incarnation même de l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ce n’est pas sans rappeler le même type de procédés dans le cadre du tribunal de l’Inquisition qui est – à l’occasion

– utilisé pour servir des intérêts commerciaux. Urbain Grandier subit, ici, manifestement une convergence d’intérêts particuliers qui le conduisent directement au bûcher.

En ligne : http://www.bmlisieux.com/galeries/dictinf/dictinf.htm

Bibliographie :

- Annie ANTOINE, « Ville neuve et géographie des pouvoirs : l’intégration de Richelieu dans le système urbain régional et ses conséquences », dans Vivre en Touraine au XVIIIe siècle, 2003, p. 193-303

- Michel CARMONA, Les Diables de Loudun – Sorcellerie et politique sous Richelieu, Paris, 1988

- Michel CARMONA, Sœur Jeanne des Anges : diabolique ou sainte au temps de Richelieu?, André Versaille éditeur, 2011

- Michel de CERTEAU, « Une mutation culturelle et religieuse : les magistrats devant les sorciers au XVIIe siècle », Revue d’histoire de l’Eglise de France, 1969

- Michel de CERTEAU, La possession de Loudun, 1970

- Carlo GINZBURG, Les Batailles nocturnes, Sorcellerie et rituels agraires aux XVIe et XVIIIe siècles, 1980

- ID., Le Fromage et les vers – L’Univers d’un meunier du XVIe siècle, Paris, 1980

- Thérèse GRIGUER, « Historiographie et médecine : à propos de Jeanne des Anges et de la possession de Loudun », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1992, p. 155-163

- Sophie HOUDARD, « La sorcellerie ou les vertus de la discorde en histoire – Réception et influence de Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle », Les cahiers du Centre de Recherches historiques, 1997

- Sophie HOUDARD, « La possession de Loudun (1632-1637) – Un drame social à l’épreuve de la performance », Communications, n° 92, 2013, p. 37-49

- Robert MANDROU, Magistrats et sorciers au XVIIe siècle, Paris, 1980

- Robert MUCHEMBLED, Sorcières, justice et société au XVIe et XVIIe siècles, 1987

- Hugh R. TREVOR-ROPER, De la Réforme aux Lumières, Paris, 1972